1日数千歩の散歩が、ボケ対策になる。

散歩が健康にいいのは常識だけれど、高齢者の認知症対策として「とくにいい」といわれると、なるほどとうなずきます。それがもっとも信頼される学術誌のひとつ「ネイチャー・メディスン」に出た論文であり、これまでの“常識論”とは一味ちがうことに感心し納得しました(Walking a Few Thousand Steps a Day May Reduce Alzheimer’s Risk. Nov. 3, 2025. The New York Times)。

研究をまとめたのは、マサチューセッツ総合病院の神経学者、ジャスマー・チャトワル博士らのグループです。

チャトワル博士らは50代から90代の300人を9年間調査しました。30%の人がアミロイドベータと呼ばれる認知症の原因となるタンパクを持っていたけれど、最初の時点ではだれも認知症ではなかった。

このなかのだれが、いつ認知症を発症するか、また認知症の発症は運動とどのような関係があるかを調べました。

全員に歩数計を付けてもらい、認知機能検査と、PETという装置で脳の撮影を毎年くり返しました。

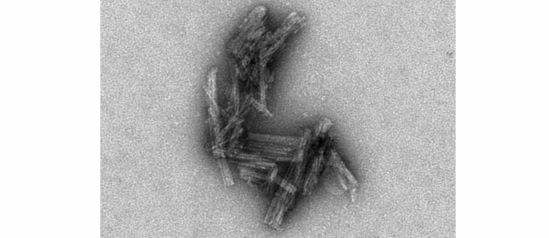

認知症の多くを占めるアルツハイマー型認知症は、脳内でアミロイドベータというタンパクが増えることが手がかりとなります。アミロイドベータが引き金となってタウというタンパクが増え、脳神経が死滅して認知症が進行する。PETではアミロイドベータとタウを調べました。

そこでわかったのは、歩く人は歩かない人にくらべ認知症の進行が遅いということです。

また歩いてもアミロイドは変わらないが、タウは変わる。増えにくくなる。

1日3100から5千歩歩く人は、歩かない人にくらべてタウが少なかった。歩数は多いほうがいいけれど、効果は7500歩で頭打ちとなる。

つまり脳を見るかぎり、認知症の発症を遅らせるには1日5千から7千歩歩くのがいいとわかります。

(米NIHサイトから)

大事なのはそのメカニズムでしょう。

歩くとタウ・タンパクがふえにくいのは、きっと脳内の血流が増えるから。より多くの酸素を取りこみ活発になった脳細胞が、タウを抑え、認知症の進行を遅らせると考えられる。

ぼくは毎日5千歩以上歩くので、この研究には励まされます。

これからは、脳の血流が増え、タウ・タンパクが押し流されるイメージを描きながら歩きましょう。具体的なイメージがあると雨の日でも歩く気になれる。これもまた、“そうとわかればその気になる”認知行動療法です。

(2025年11月14日)