そか、と読みます。造語です。

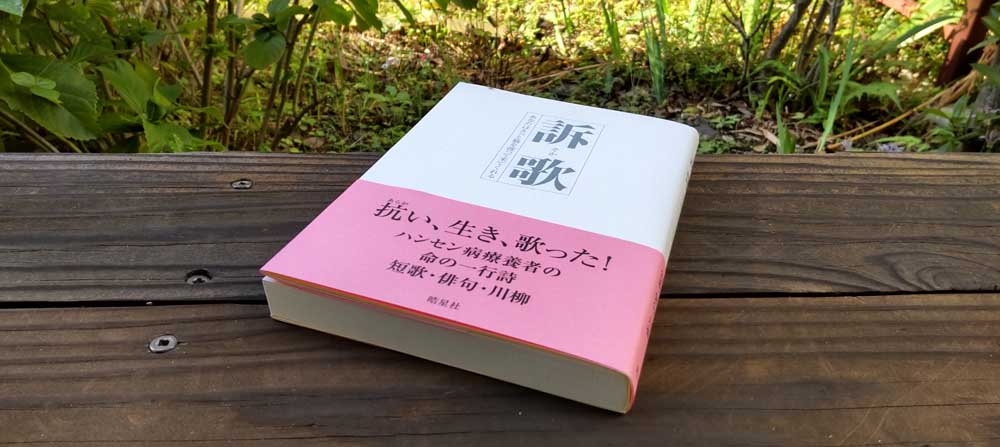

そういうタイトルの歌集を、ぜひ読んでくださいと友人から手紙が届きました。

あの友人がいうならとアマゾンに注文しました。届いた本には三千あまりの短歌、俳句、川柳が収載されていて一気には読めない。ときどき開き、読みついでいると、生と死の幽冥のような世界が現れます。

うつし世に安住地なくのがれ来てここに逝きたりここだの人は

岩沢好一(1938年)

星になれたらきっと見つけて下さいね

辻村みつ子(1992年)

すべてハンセン病者の歌、句です。

家族とも故郷とも引き離され、離島や僻地に収容され病にむしばまれていった人びと。名前も声もなく逝った人びとの歌が、すらすら読めるはずもない。

買ってしばらく放っておいたのは、そう思ったからでした。でもそこには闇を超えたものがある。闇のなかだからこそ見えてくるもの、ことばを絶する境遇だからこそ聞こえてくる声がある。少し読みはじめて、そんなことを思うようになりました。

吾がために妻が火鉢で煮てくれし少しの牡蠣に夕食うまし

近江敏也(1958年没)

離島の隔離施設に閉じこめられた夫婦が、おそらく七輪か火鉢を使ったのでしょう、小鍋に牡蠣(カキ)を幾粒か入れて煮ている。そのうまさ、一瞬のやすらぎ。

夫婦はハンセン病者。盲目かもしれないし四肢の感覚がないかもしれない。四肢がそろっていないかもしれない。いまは治療可能だけれど、当時は業病と恐れられた。死んで骨壷になっても故郷には帰れない。そういう人びとの生が詠みこまれています。

消えてゆくようなはかなさのなかから、ことばが立ち上がります。ことばは現実そのものではない。でもことばを通して、そこに人びとが生きていたのだということ、その生を刻みたいという思いが伝わってくる。思いを伝えたい、訴えたい、それが本書の『訴歌』という題名になっています。

訴えの一部はぼくにも伝わりました。訴える内容より、訴えたいという思いでしょうか。ことばをとおして、姿かたちを変えながら、思いはぼくのなかに沈んでゆきます。

この本を編んだ、友人の友人である阿部正子さんの労をねぎらいたいと思います。

(2022年10月24日)