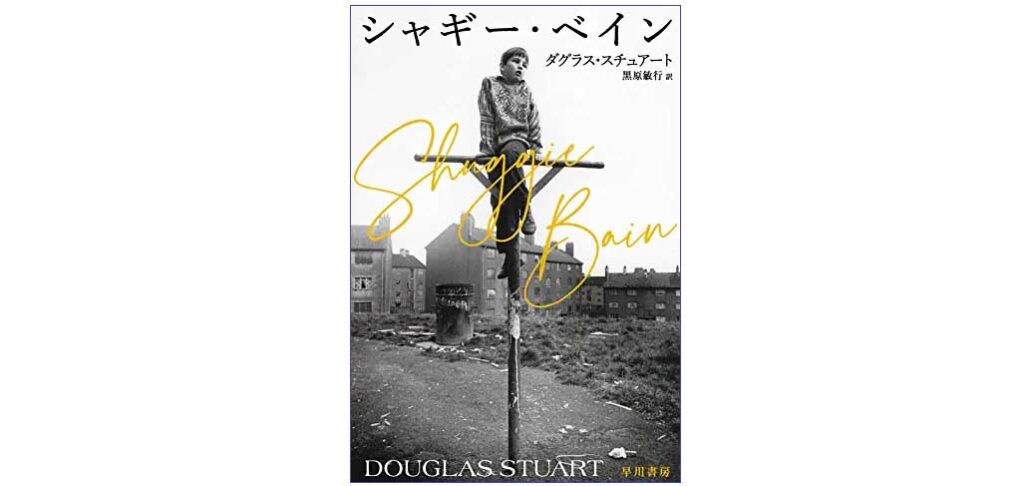

『シャギー・ベイン』。

ほとんどの人が読んだことはないだろうこの本を、たまたま偶然に読んで、ぼくのなかにいろいろな思いが湧きあがりました。それをひとつにまとめるなら、こうでしょうか。

生きててよかった、こんな本に出会えるなんて。

ダグラス・スチュアート著

でもお断りしておきます。

この本を読んでください、とはいわない。おそらく大多数の人が、最初の数ページで失望するだろうから。時間のむだと腹をたてるだろうから。それほどに“できの悪い”本です、これは。でもこの本には、拒否感を超える何かがある。だんだんとぼくは引きこまれ、次はどうなるのか、登場人物がどうなってしまうのか、あとを追っていました。気がついたらぜんぶ読んで、満足や感動というのではなく、「ここにはいったい何があったんだろう」と思い沈みました。

スコットランドのグラスゴーという町で育った少年の物語です。

1990年代、炭鉱がつぶれ荒れすさんだ町で、アルコール依存症の母親とともに崩壊する家族が、末息子のシャギー・ベインを通して描かれる。どうしようもなく救いのない日々が延々とつづきます。

とてもじゃないが読んでいられない。と思うはずだけれど、ぼくは読んでしまった。そして読み終わったところで感じました。何か、ただごとではないものがここにある。それはいったい何なのか。

救いがないのに、もっとずっと奥深いところに別の救いがある。

もしかして、あれとおなじかもしれない。

北海道の浦河で出会った精神障害の人びと。彼らの救いのない世界。救いがないのに救われているという、奇妙な感覚を呼び起こす人びと。

ニューヨーク・タイムズの書評(2020年11月19日)によれば、著者のダグラス・スチュアートさんはこの本の原稿を持って30もの出版社を回り、断られたそうです。それはよくわかる。彼の最初の著作だし誰が読んだって「しろうとの小説」だから。これを出版しようと思った編集者は勇気があるというより変人でしょう。道を踏みはずした人。著者とおなじように。読者のぼくともおなじように。

スコットランドの貧困地帯で育った著者が、アメリカに渡り、ニューヨークに住み、この10年ひそかに書き進めてきた自伝的小説。それが東洋の小さな島国の、ぼくのような偏屈な読者に届きました。彼の「どうしても書きたかったこと」が書かれ、読まれたのです。決して見たことはない、けれどどこかなつかしさを覚える世界がそこに開示されていました。

こういう出会いがあるから、本はやめられません。

(2023年3月10日)