こんなところで、再び出会うとは思いませんでした。

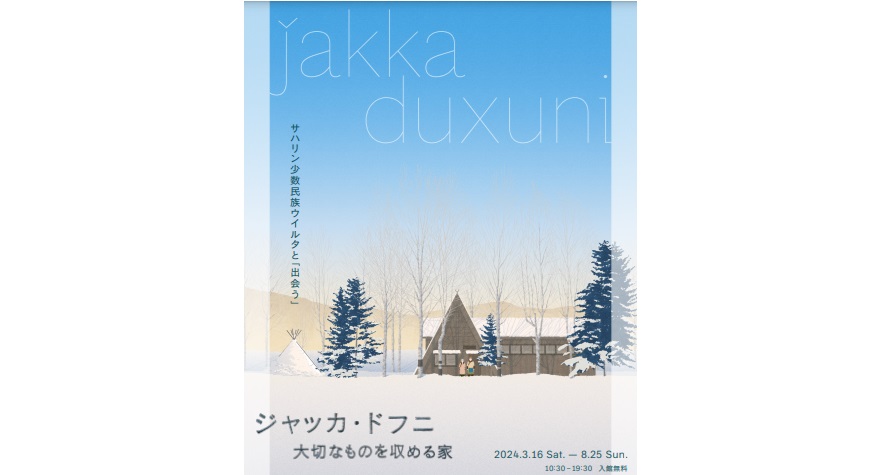

ジャッカ・ドフニ。

ウィルタ語で「大切なものを収める家」という意味です。

最初に出会ったのは津島佑子の、同名のタイトルの小説でした。北の大地に生まれた少女の魂の遍歴を描いた、静謐さをたたえた作品だったと覚えています。

今回目にしたのは、日本橋高島屋の企画展「ジャッカ・ドフニ」でした。

デパートがなぜウィルタという、ほとんど誰も知らない北方少数民族の企画展を開催するのか、はじめはわけがわからなかった。けれど出かけてわかりました。

これは、こころざしの展示なのだと。

北方の、ほとんど消滅した少数民族を通して、誰かが何かを伝えようとしている。

(高島屋史料館TOKYO)

そこで伝えられようとしたものは、なんだったのか。

消えたものの記憶です。サハリンという島に生きた人びとと文化。それも、この100年にあわただしく登場した日本人でもロシア人でもない。ずっと前から暮らしていた先住民、サハリン・アイヌと、ウィルタやニブフと呼ばれる少数民族の記憶です。

ロシアや日本がやってきて、彼らは存在を否定され、分断され、同化させられた。その記憶の断片をたどる展示でした。

ただ消えたものを記録し、ジオラマで再生したのではない。

消えてしまうとはどういうことか、それをきわめて質の高いキュレーションで再構成している。ウィルタと呼ばれるトナカイとともに生きた人びとは、サハリンどころかこの地上から消えてしまった。人が、生活が、言語と民族が消えるとはどういうことか、キュレーションが語りかけてきます。まるでユカラを唱えるように。

美術館や博物館の展示にすばらしさや充実感は多々あったけれど、こころざしを感じたのははじめてです。

デパートの展示だったから、それがきわだったのかもしれません。どうしてデパートでこんな展示が可能だったのか。手がけたのは誰か。こういうことをやろうという高島屋の遊び心はどこからやってきたのか。ぼくはあれこれ想像する。でも結局展示にもどるのでした。展示のあり方そのものが、なぜこれが可能だったかを伝えている。

近現代の過酷を問うこころざしの展示は、遊び心を超えました。

こころざしをつぶさなかった高島屋にも、敬意を覚えます。

併設の、サハリン朝鮮族を記録した新田樹さんの写真展「雪」も秀逸でした。

(2024年8月2日)