楽しく、さまよう。

ひとことでいえば、そんなことだろうか。

いや、「ひとことで」を拒んだところにあるんじゃないか、この映画は。かんたんな要約だの「真のメッせーじ」を超えている。そうじゃない、生きるって、もっとずっと複雑なことなんだといっている、んだな。

あれこれの思いが、泡のように浮かんでは消えてゆきます。

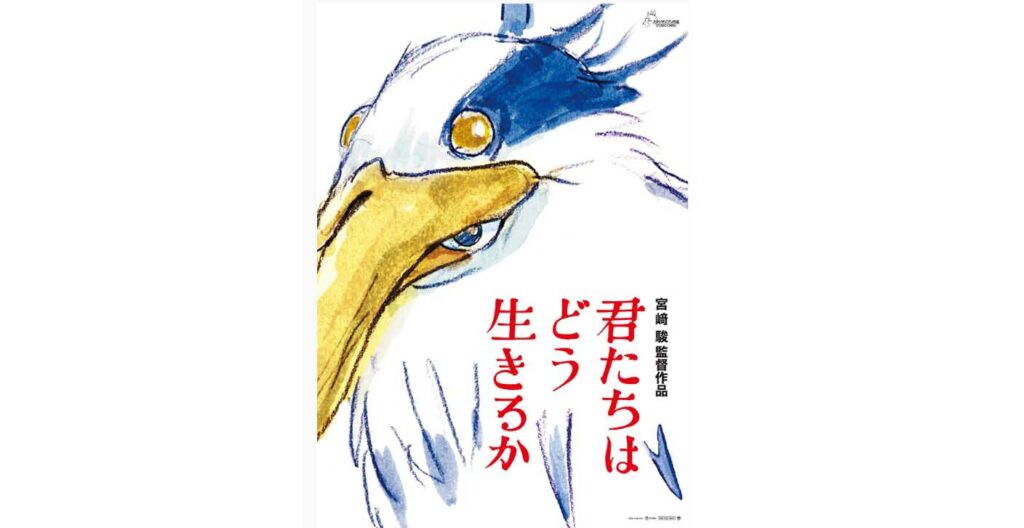

宮崎駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』。いま、あれは何だったんだろうと余韻を楽しんでいます。

世界の巨匠ミヤザキの、おそらく最後の作品。

これは逃せない。でもどこかで読みました。この映画は宣伝をしないと。事前にあまり情報を出すのは見る人に失礼だということらしい。その意気やよし。そんなふうに刺激されると浮き浮きします。宮崎さん、ぼくはあなたを「評」や「解説」や「賞」を通してではなく、じかにスクリーンから受け取ります。

そうして出かけたイオンシネマで2時間たっぷり、ミヤザキワールドを堪能しました。

山のなかの廃墟となった塔に、アオサギ、ペリカン、インコが現実の姿で、魔物となって乱舞する。ジブリ・ワールドにつきものの、丸っこい謎のキャラクターもいます。塔の奥深くにある冥界への通路、そこに引き込まれた少年少女の冒険。敵であり友であるアオサギ、誠実でも嘘をつく人間、生と死、現世と冥界、どっちがどっちかわからない入れ子構造がつづきます。

そのなかに、古典『君たちはどう生きるか』が軸として据えられている。ことばや理屈としてではなく、映画の成り立ちそのもののなかに。

幾重にも重なったイメージが、相互に浸透しながら生成消滅する映像は、単純な解説を拒否している。どう読み取ればいいのか。もちろん「ひとつの正しい読み方」はない。肝心なのは他人がどう見るかではなく、ぼく自身はどう見るかです。その主体性に、『君たちはどう生きるか』が重なる。どう見るかが、どう生きるかに変容する。そういう映画の成り立ちが、映像の十重二十重の乱舞となって見るものをかぎりなく、見終わったあとまでも、楽しませてくれます。

宮崎監督は、いつものようにここで新しい境地を切り開いたんじゃないでしょうか。表現者として、今度こそこれまでにない作品を作ろうとしたはずです。そういう監督の姿には羨望を覚える。その一方で、彼は満足しながらもやはり迷いを残したのではないか。表現者とはそういうものであり、表現するとはそういうことであるから。

ぼくはこの映画を、そう見ました。

ほかの人とはちがうかもしれないけれど、ぼくはそう見ました、監督。

(2023年7月26日)