これだけしっかりした考証の本でも、こんなことが起きるのか。

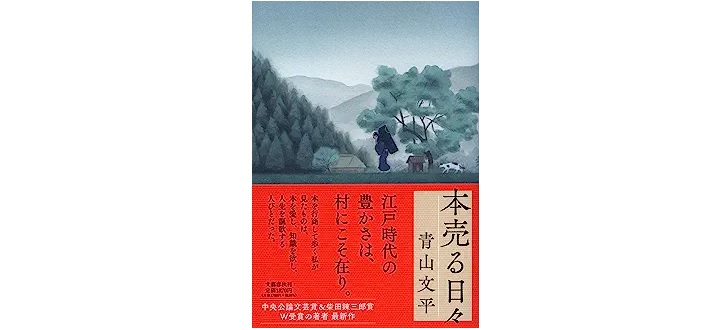

『本売る日々』(青山文平、文春e-books)、時代小説です。感銘を覚えたけれど、ぼくには疑問が残りました。

時代小説といっても、武将の合戦や捕物帳ではない。江戸時代の“本屋”の物語です。本というものがいまよりはるかに貴重品だった時代、本屋のなかには店を構えるだけでなく、たくさんの本を背負って村々を回る、かなり知的な行商人がいたようです。

たとえばある場面で、売り物である貝原益軒の『楽訓』を諳んじている。

「山林に入らずして心閑(しず)かに、富貴ならずして心豊けし・・・今の世にありて、古(いにしえ)の人に対す。我が身愚かにして、聖賢に交わる。これみな読書の楽しみなり」(一部ルビ略)

この書を、著者はさらりと解説する。

・・・貝原益軒は八十一歳で『楽訓』を書き、そして八十四歳でかの有名な『養生訓』を書いた。『楽訓』で示した人生の楽しみを存分に味わうためには躰を労らなければならないという趣旨で『養生訓』を著したとすれば、益軒の眼目は『養生訓』ではなく、『楽訓』にあったことになる・・・

かの有名な『養生訓』は、添え物だったのか。本書で開陳される江戸時代の書籍、本屋、出版文化についての著者の造詣の深さには舌を巻きます。

それだけに、え、こんなこと書くのと引っかかる場面がありました。

主人公が行商の途中、道に迷った。人里離れた山のなかで途方にくれ、オオカミに襲われるのではないかとおびえる場面です。

・・・私は動転しかけた。その森には狼がいると耳にしていたからだ。山仕事で入る人が襲われるのは珍しくなく、時々、狼狩りが行われるらしい・・・

オオカミの「牙が首筋に突き刺さる」想像までして、パニックに近い思いをする。結局、無事に切り抜けたけれど。

(20世紀初頭、絶滅したとされる)

(Credit: Katuuya, Openverse)

オオカミを邪悪なもの、恐ろしいケモノとして描くのは西欧の伝統です。

オオカミはふつう、人を襲うことはありません。西欧以外の地で、先住民はみなオオカミを敬ってきた。日本でも古来、イノシシやシカを狩り、畑を守るものとしてオオカミは農民に尊敬されていました。だから関東から東北の各地には狼神社なんてものがある。そういうことを『本売る日々』の著者は知らなかったのだろうか。人が「襲われるのは珍しくなく」、「時々、狼狩りが行われる」とは、どういう考証にもとづく記述だろうか。

いい本です。

だからこそ、オオカミ・サポーターには残念な描写でした。

(2023年7月25日)